Vol.5(ブログ転載) |

| ←最新ブックレビューTOP ●Vol.6 ●Vol.1〜4 (No.1〜39) |

| 音楽の話題 |

| a-haに足を向けて眠れない! 「Take on me」の大ヒットで知られる80年代を代表するバンドのa-haがノルウェー人だということを知っている人、はい、手を挙げてください! 「Take on me」を知らない?このメロディーラインでわかりますよね? え〜と、「ノルウェー伝道師」を(勝手に)名乗っている割には、a-ha=ノルウェーと結びついたのは・・・・1994年になってからです。 1992年のオーロラツアーに参加し、ノルウェー大好き!になった私は、1994年春から都内の語学教室でノルウェー語を習い始めました。 その時のクラスメートで、「a-haが好きで、大学でもノルウェー語を専攻した」という可愛い女性がいて、「え?a-haってノルウェー人だったの??」と驚いた次第です。 でもそれが動機で大学の専攻まで決定するなんて、a-ha、侮りがたし!とまたまた驚いたものです。 「Take on me」が流行ったころは、ちょうどMTVの盛り上がりと相まって、あのMVを何回見たことか・・・! 英語で歌っていたし、流行った当時は「ノルウェー」などという国が存在することすら、頭をかすめていなかったので、全然意識していなかったのです。 ただa-haの「Take on me」の後は、あまり日本で彼らの曲を聴く機会はなかった気がします。 しかしさすが本国ノルウェーへ留学したら、事情は違ってました〜。 1995年に西ノルウェーのカレッジ学生寮。仲良しのノルウェー人学生の部屋には、Vo.モートンのかなりセクシーなポスターが貼られていました。 ちょうどモートンがソロでヒットしたらしく、ラジオではよく彼の曲がかかっていましたね。 「やっぱりノルウェーでは、a-haはまだまだ人気なんだ〜」と納得した次第です。 ・・・時は流れ・・・ 今度は私がノルウェー語を「教える」側になりました。 私は初回レッスン時に、「ノルウェー語を始める動機は?」と尋ねるのが好きです。 英語や中国語といったメジャーな言語と違い、動機はホントに千差万別。「え〜、それが理由ですか?」とびっくりもしばしばです。 今まで何人かa-haファンの方々がノルウェー語を習いに来てくださりました。 本当に熱心な方は、「オスロの解散コンサートを見に行くので、それで来ました!」と1年がかりで通ってくださったのです・・・。 その生徒さんは、オスロで「日本からわざわざファンが来た!」と現地メディアに取り上げられたほど。 またサロンに参加して下さる方の中でも、「a-haがきっかでノルウェーに興味を持って・・・」とおっしゃる方が今まで何人もいらっしゃいました。 好きなアーティストをきっかけに、ノルウェーへたどり着いてくださり、レッスンやサロンに参加して下さる方がいる。 そう考えると、私は「a-haに足を向けて眠れません」。 現在、ノルウェー語を習っている生徒さんは、もともとa-haファンだったそうですが、最近になって改めて、最近のモートンをYoutubeで観て、「この年でもまだまだかっこいい!」と気持ちが盛り上がったそうです。 確かに!平均的ノルウェー人と比べると、モートンのルックスキープ度はハンパありませ〜ん。 アーティストの中でも「あちゃー」と、過去の美貌が見る影もない人がいますが、a-haの3人組はいい感じに年を重ねているなぁと思います。 Tusen tusen takk for a-ha og deres fan!(a-haと彼らのファンの方々、どうもありがとうございます!) 2014年3月1日 −norway yumenet official blog 140301より転載しました− ←戻る |

| マンガ本の話題 |

| ヘタリアには足を向けて眠れません 「ヘタリア」なるものを知ったのは、今から4年前でしょうか。 ノルウェーの高校へ留学する生徒さんが、「ヘタリアってマンガがすごく面白いんです」と教えてくれました。 「ヘタリア?」と何も知らない私に、「今度、マンガを持ってきますね」と約束してくれてました。 そして次回のレッスン時。「先生、これです」と差し出してくれたのが、「ヘタリア」でした。 「いろいろな国が、”人”として描かれているんですけど、特徴が出ていて面白いんですよ〜」と説明してくれました。 確かに、ページをパラパラめくっていると、ほぼ3頭身くらいに描かれた可愛いキャラクターが「国」という設定です。 ちゃんと歴史的エピソードや国民性の特徴が微妙にデフォルメされていて、「これは面白いアイディア!」と感心。 「このあたりに北欧が出てきます」と生徒さんに教えてもらったページを見たら・・・はい、「北欧5」が出ているページがありました。 よく「北欧」で忘れられがちなアイスランドもいる! ・・・で肝心のノルウェーは・・・あ、なんかちょい垢抜けない感じ?おまけになまってる?(←記憶が間違っていたらごめんなさい!) 髪の毛がくるんとアホ毛になっていましたが、あとでヘタリア通の「H」さんから、「フィヨルドをイメージしている」とTwitter越しに教えていただいた記憶が・・・。 「ヘタリア」がすごい人気である・・・というのは、生徒さんに教えていただいてから、自分でwikiで調べたりして、漠然と分かってきました。 そしてさらに「実感」したのは、2011年秋から始めたTwitterを通じてです。 フォロワーさんがぽつぽつ増えていったのですが、その方たちのプロフィールの中には、私には到底、理解できないような内容でした。 以下、一例です。 ★ヘタリア北欧大同盟No.1ノル担当★ヘタリア大好き世界領.ラブライバー. 20↑どっかの腐垢。APH好きさんのみフォロバします。典領、北諸組中心。下ネタ、マイナーCP、三次創作あり。どんなキャラ崩壊あっても許せる人推奨です。 ヲタク垢→ もっとた〜くさんあるのですが、これはほんの一例です。 「ヘタリア」、「北欧5」という単語以外に、「APH」も知りました。早速、Google先生で調べたところ・・・ 「Axis powers ヘタリア」というのが、この「ヘタリア」の正式名称だったんですね。それを略して「APH」と呼ぶんだ〜、ふ〜んとフォロワーさんのお蔭で知識が増えました。  ヘタリアファンの方で、Twitter上で仲良くさせていただき、わざわざ大阪から東京までレッスンを受けに来て下さった「H」さんには、まじめに「足を向けて眠れません!」。 ヘタリアファンの方で、Twitter上で仲良くさせていただき、わざわざ大阪から東京までレッスンを受けに来て下さった「H」さんには、まじめに「足を向けて眠れません!」。そして、ほかにもたくさんの「ヘタリア」ファンのフォロワーさんたちにも、「足を向けて眠れません!」。 特に、北欧関係の微妙な関係性をTweetすると、反応があって嬉しいです♪ 皆さんのお蔭で、「こんな世界があるんだ〜」と「ノルウェー伝道師」は学び、面白いプロフィールに「ふむふむ」と感心しつつも「??」となり脳の活性化に役立ってます。 どんなきっかけでも、世界のいろいろな国に興味を持つのって楽しいですよね〜。 噂では「北欧会議」なるものが開催されているとか・・・。「ファンの愛情ってすごい!」と感動しています♪ 2014年3月28日 −norway yumenet official blog 140328より転載しました− ←戻る |

| 映画の話題 |

| ディズニーと北欧のコラボ〜「アナと雪の女王」〜 ノルウェー人や北欧人はディズニーが好きです。 クリスマスには、なぜかディズニー映画がたくさんテレビで放送され、それはもう日本人と「紅白歌合戦」と同じくらい「自然なこと」となっています。 昨年末くらいから、「ディズニーが、ノルウェーの自然からインスピレーションを受けた映画を作る」というニュースが、いろいろなノルウェーのメディアで報道され、「はしゃいでいる」様子が伝わってきました。 「ふ〜ん?」ということで、ちょっと懐疑的だった私。 例えばこんな記事です。 「“Frost”(ノルウェー語タイトル)は、ノルウェーのフィヨルドや山といった自然からインスピレーションを受けた映画である。アメリカの旅行業界によれば、“Frozen”(オリジナルタイトル)の公開後、アメリカからノルウェーへ飛行機の予約が、2013年11月28日〜2014年1月31日の期間、前年比より153パーセント増加していることが分かった。」(VGより) え?このディズニー映画を見ただけでノルウェーへ行きたくなるんですか? 私はFrost=「アナと雪の女王」が日本で公開される前から、日本語公式HPなどでチェックしたのですが・・・ 「ノルウェー」の「ノ」の字もHPには載っていません・・・! またノルウェー人だけが喜んでいるの?と半ば、映画に興味を失いかけていたところ、「アナと雪の女王がすごく良かったです」と生徒さんが映画のパンフレットを持ってきてくれました。 そこにはちゃんと、ディズニーのスタッフがノルウェーのリサーチを行い、スターヴ教会の写真が載っています。 これは「ノルウェー伝道師として行かないと!」と思い立った翌日に、最近オープンした「TOHOシネマズ日本橋」に見に行ってきました〜。 確かに!この映画は北欧、ノルウェーファンならばついつい「あ!ノルウェーっぽい」と思える要素がふんだんに盛り込まれています。 オープニングにかかる音楽はサーメ人のヨイク。その独特な節回しは、私たちを物語の世界にいざなってくれます。 まず登場人物の名前が、エルサ(Elsa)、アナ(Anna)、クリストフ(Kristoff)、ハンス(Hans)、トナカイのスヴェン(Sven)、雪だるまのオラフ(Olaf)。なんと北欧チック! そして自然は、フィヨルドや険しい山々はもちろん、スターヴ教会が登場します。 前述のVGの記事によると、ディズニーチームはベルゲン、フロム、ガイランゲル、オスロで8日間のリサーチを行ったとか。 物語の中で、女王エルサがフィヨルドを凍らせてしまうシーンがあるのですが、「凍らないはずのフィヨルドが凍った」という衝撃は、物語の登場人物たちに強いショックを与えているのです。 他にも夜空を美しく彩るオーロラや人々の着ているブーナッド(民族衣装)も、ノルウェーファンなら「あ!」と気づくことでしょう。 小さいシーンですが、「ルーテフィスク」が出てくるシーンもあります。はい、乾燥ダラを煮込んだノルウェー独特の料理ですね。アナが雪の中をさまよい、小さなお店を訪れた時、店主が「魚の瓶もあるよ」と字幕には書いてありますが、英語では「ルーテフィスク」と言っていて、くすっと笑ってしまいました。  あと強調したいのは、「ディズニーの手にかかると、トロールが愛らしくなる!」という事実! あと強調したいのは、「ディズニーの手にかかると、トロールが愛らしくなる!」という事実!あれだけ、「可愛くないのに、高いだけ」とバカにされちゃうトロールが、何とも言えない愛嬌を持って、映画に北欧的要素をプラスしています。 トロールは、最初、大きな石の状態ですが、これは「トロールは日を浴びると石・岩になる」という伝承を忠実に再現しているのか、単なる偶然かはわかりません。 それにしても、あのトロールをキャラクター化できるディズニーの底力に、畏怖の念を覚えました。 こうした北欧的要素を抜きにしても、ストーリー、音楽、とても楽しめる映画でした。 ノルウェー、北欧ファンでまだ未見の方、ぜひ映画館で「ノルウェーを体感」してくださいね♪ 2014年4月2日 −norway yumenet official blog 140402より転載しました− ←戻る |

| 音楽の話題 |

| ブラックメタルには足を向けて眠れません a-ha、ヘタリア、と続き「足を向けて眠れません」シリーズのお次は「ブラックメタル」。 ノルウェー語では、Svartmetallです。 「どんな人がノルウェー語なんて、習いに来るんですか?」という質問で、一番、ノルウェー人の反応がいいのが「ブラックメタルのファンの方です」という答え。 実は、ノルウェー国営放送(NRK)制作の番組で、ローマ大学でノルウェー語を勉強している学生たちを特集したことがありました。 全身黒ずくめファッションで決めたブラックメタラーたちで、でも習っているノルウェー語は、Jeg liker fisk.(私は魚が好きです) という牧歌的なもので、そのギャップに笑いました。 以前、このテーマでエッセイを書いているので、ご興味のある方はこちらからどうぞ。 「ブラックメタルが好きでノルウェー語を習いたいです」という動機の生徒さんは、比較的、早い時期からいらっしゃいました。 同じクラスの他の生徒さんたちは「?」という反応で、私は「ブラックメタル」という言葉は知っていても、あまり深い知識はありませんでした。 そのブラックメタル好きな生徒さん=Wさんは親切にも、「啓蒙活動」をしてくれました。 何度か、代表的なブラックメタルのCDを持ってきてくれて、レッスンでかけた時もありましたね〜。 デス声と激しい演奏に、「う〜む」と黙り込む一同。 また、Wさんは、「ブラックメタラーたちは、教会を放火したり、仲間を殺したりしたエピソードもあるんです。」とヒストリーを教えてくれて、「あ!」と私は思い当たりました。 ノルウェー語を習い始めた94年。 ノルウェー人学生の夫婦とお話ししていた時、「教会に放火したり、とんでもなく悪い人がいるのよ」と話に出たことがあるのです。 なるほど〜、その「とんでもなく悪い人」が、ブラックメタラーだったんだ〜と、点と線がつながりました。 Wさんの影響もあり、私はYoutubeでノルウェーのブラックメタルのPVを、試しに見てみました。 例えば、こんなのとか。Immortalというバンドです。 こうしたPVをいくつかみて、また「あ!」と私は思い当たりました。 1997年夏、オスロ大学のサマースクールに参加したのですが、その時のノルウェー人の先生が、全身黒ずくめだったのです。 女性だったのですが、長い髪は黒、夏なのにレザーをあしらった全身黒ずくめの洋服、そしてメイク!特にアイメイクはまるで、エジプトのスフィンクスのよう。 最初に彼女と対面したクラスメートたちは、度胆を抜かれてて、「Satanist!」 (サタニスト)と休憩時間に言い合ったのですが、先生自身は非常に穏やかで優しい方でした。 そうなんです。 ブラックメタルが動機で、うちに来る生徒さんたちも、皆さん、「悪魔や地獄、反キリスト」をモットーとするあのジャンルとは違い、素直でいい方ばかり。 誰もうちに放火なんかしません・・・(って当たり前?)。 今、ブラックメタラーの生徒さんが、ライブを見るためにノルウェーやそのほか北欧、ドイツを周っています。 彼女は大物バンドのメンバーとも仲良しで、1月に来日したMayhem(メイヘム)は、わざわざ生徒さんの誕生日に合わせてライブを行ってくれたとか。 素顔のブラックメタラーは、いい人たちで、過去の悪行(教会放火や殺人など)は「いや〜、今となっては恥ずかしいね〜」というスタンスみたいです。 ノルウェーという国も、ブラックメタルは主要な「文化」ととらえている節があるような印象があります。 国王の前で演奏したバンドもいますし、海外へ赴任する外交官たちに「ブラックメタル研修」を行ったというニュースを読んだ記憶があります。 いずれにしても、ブラックメタルを通じ、ノルウェーに興味を持ち、果てはノルウェー語まで習いに来て下さる生徒さんたちに感謝です! とはいえ・・・ 何度か生徒さんに「センセイもライブ行きませんか?」と誘われても、「ムリです・・・」と断ってしまう私はまだまだ振り切れてませんね。 ノルウェー伝道師として、場違い全開で、いつかはライブを体感したいと思いま〜す。 2014年4月25日 −norway yumenet official blog 140425より転載しました− ←戻る |

| 本の話題 |

| ヘレンハルメ美穂さんとの爆笑対談〜前編〜 まだ冬の寒さが残る頃、サイト宛に丁寧なメールが届きました。 差出人は、スウェーデン語翻訳家のヘレンハルメ美穂さん。おおおおおお! あの大作「ミレニアム」シリーズを翻訳された方が、なにゆえ、ワタシにメールを?と驚きながら、読み進めると。。。。  美穂さんは、有名なミステリーサイト「翻訳ミステリー大賞シンジケート」で、「エッセイ」の原稿執筆を頼まれ、「北欧ミステリー」をテーマにすることにされた、とのこと。 ついては、北欧諸国の事情を執筆する上で、私と「ノルウェーのミステリーについて、スカイプ対談をしたい」というご依頼でした。 そうなんです、美穂さんはスウェーデン在住なので、気軽に「談話室 滝沢」とかでお会いできません・・・。 特にノルウェーミステリーを読み込んでいる訳ではありませんが、ミーハー心が抑えられず、「ぜひお願いします!」と返事を送りました。 美穂さんからのメールは丁寧なのですが、段々やりとりしているうちに、カジュアルな文章になってきて、いただくメールに笑ってしまうことがしばしば。 ただ笑ってばかりではまずいので、慌てて、昔に買ったノルウェーミステリーを読み直したり、世界的に(日本ではまだまだですが)メジャーになったJo Nesbø(日本語表記ではジョー・ネスボ)の原書と、日本語訳を読んだり、ノルウェーミステリー通の知人(ノルウェー人)にメールで質問したり、来るべき日に備えて、少しずつ準備を始めました。 大体の質問は事前にいただいて、いよいよスカイプ対談の日が来ました! スカイプ越しに映るヘレンハルメ美穂さんは・・・うわ〜、きれい!ショートカットに小さな顔と大きな瞳。しかも若〜い。 美人好きの私は、テンションUP。 スカイプでお目にかかるのは初めてなのに、何度かメールをやり取りしているので、初対面という感じがしません。 予定では1時間〜1時間半くらいの対談だったのですが、 最初こそミステリーについて語り合っていたのですが、 ノルウェー人が抱く対スウェーデンコンプレックスなどお話ししていくうちに、 どんどん脱線気味に・・・。 「北欧あるある」話で盛り上げってしまい、結局、どれくらいお話ししたでしょ うか?もう笑いに笑いっぱなしで、お互い「そろそろ」と言いながら、スカイプ切らないし。 2時間半以上(?)お話ししたでしょうか・・・。あまりに話があちこち飛んでしまい、「これ、原稿にできるのかな?」と心配になったのですが・・・。 はい、さすが美穂さんは、きちんとあの脱線おしゃべりを原稿に仕上げて下さいました〜。 ノルウェー編は長くなってしまい、2回分に分かれます。 本日、「翻訳ミステリー大賞シンジケート」でUPされました!まず「前篇」からです。 http://d.hatena.ne.jp/honyakumystery/20140609/1402269536 前篇はこれでも「抑え気味」なんですが、ネスボファンから総スカンが来そうで〜す。 しかもタイトルが「ほっこりしない北欧案内」って・・・。すでにケンカ売ってますね〜(誰に?)。 美穂さんもワタシも「北欧業界からの永久追放」におびえていますが、美穂さんは翻訳家としてあれだけの実績があるので大丈夫。問題は・・・。 後編はさらにスパークしちゃってるんですよ。きゃ〜。 ミステリーに興味ない方、詳しくない方もぜひご一読下さいね♪ 2014年6月9日 −norway yumenet official blog 140609より転載しました− ←戻る |

| 本の話題 |

| ヘレンハルメ美穂さんとの爆笑対談〜後篇〜 先週、ヘレンハルメ美穂さんと「ノルウェーミステリー」を語る対談が「翻訳ミステリー大賞シンジケート」のサイトで前篇がUPされました。 ブログでも綴りましたが、もう当人たちは爆笑しながらの対談だったのですが、 皆さんのご感想はいかがでしょうか? 今日は後篇がUPされました。こちらのURLからご覧になれます♪ http://d.hatena.ne.jp/honyakumystery/20140616/1402873758 後篇では、ミステリーのみならず、他の北欧人の印象など「地雷満載」のテーマに踏み込んでいます。 他の北欧諸国好きの皆さんがムッとされなければいいのですが・・・あくまでも、ノルウェー人の意見を代弁しただけです(←私の主観、入りまくり!)。 特に対スウェーデンへの複雑な感情は、別の媒体でもエッセイを書いていますので、ご興味があればぜひご一読くださいね。対談でも話題に上っている「スウェーデンジョーク」は、わざわざノルウェーのカレッジの講義で習ったほどです・・・。 美穂さんはスウェーデン在住なので、日本における最近の「スウェーデンイメー ジ」について、それほどご存知ありません。 「最近のテレビでは、“スウェーデン=イケメン大国”で売り出していますよ!」 と言ったら、美穂さんは心の底から驚いたような声を上げて、「信じられない!」と絶句されていました〜。 「少なくとも、私の周りにはいない・・・」とも。 ノルウェーから見るスウェーデン、日本から見るスウェーデン、多少の違いはあるにせよ「ああ、憧れのスウェーデン」であることは違いないようですね。 なんやかんやで、ノルウェーの新聞などで「スウェーデンとの比較」みたいな記事があれば、どれどれ・・・と読んでしまいますし、クロスカントリースキーで スウェーデン人に負けると「く、悔しい!」と思ってしまうワタシ。 ということで、対談ではノルウェーおよびノルウェー人を小馬鹿にしているように「一見」見えますが、深い愛情に基づく「愛のダメだし」だと思ってくださいね〜♪ 美穂さんも、「ますますノルウェー人が好きになりました!」とおっしゃってくれて、「ノルウェー伝道師」冥利につきます!  ・・・ということで、スウェーデンに精通しているヘレンハルメ美穂さんとの対談はとても貴重な体験でした! 次のフィンランド編も、すごく楽しみです。フィンランド人の対スウェーデン観は、もっと複雑なので・・・。 日本でも注目されている「北欧ミステリー」の貴重な翻訳者として、美穂さんのますますの活躍をお祈りいたします♪ 2014年6月16日 −norway yumenet official blog 140616より転載しました− ←戻る |

| 映画の話題 |

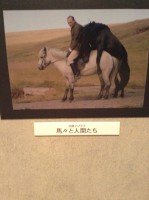

| トーキョーノーザンライツフェスティバルの奇跡と軌跡 すっかり冬の「北欧映画祭」として定着した「トーキョーノーザンライツフェスティバル」(以下、TNLFと略)。 ミニシアターが危機的な状況の日本で、このような映画祭はとても貴重です! そもそも私とTNLFとの出逢いについて思い出してみると・・・・ あれはもう2010年秋のことでしょうか。 なんのツテか分かりませんが、2011年冬に新しい北欧映画祭が誕生すると聞き、そのプレイベントでスウェーデン大使館を訪れました。 その時、すごく印象に残っているのは、日本語が話せる北欧5か国ネイティブたちのフリートーク。 お互いにお互いの国民の印象について語った時、フィンランド人について「酒、銃をぶっぱなす」とかdisったり、あとノルウェー人については「金持ち」で皆の意見は一致してましたね〜。 それはそれで複雑な気持ちでした・・・。 ただ、いつも日本ですごく理想化されている「北欧」を当事者たちが茶化している様子が面白かったです。 そのイベント終了後、図々しく「打ち上げ」らしきものに参加し、TNLFの若いメンバーたちは映画製作会社のワークショップで知り合った同士と伺いました。 みんな本職は別にあって、ボランティアで「映画祭上映」に取り掛かるとのこと。 しかも「北欧映画祭」。 さてこれはどうなるのかなぁ〜と思っていましたが・・・。 TNLF=ユーロスペースのイメージも定着していますが、北欧5か国の映画が1週間だけ上映ということで、思ったより大勢の人たちが「待ってました」とばかり渋谷に集結した感がありました。 第1回目は手探りの中での運営だったと思います。 実行委員会代表の笠原貞徳さんは、映画祭上映後も何度かノルウェー大使館のイベントなどでお目にかかりましたが、いつもにこにこ。まるでお地蔵さんみたい!と思ったものです。 そして実際に、TNLFと関わるお仕事がありました。 2013年、ノルウェーからポール・シュレットアウネ監督をTNLFが招聘し、その通訳を務めることになったのです。 笠原さんからご丁寧に「どうぞ、青木さんにお願いします!」と依頼されましたが、二つ返事でOKしたのは言うまでもありません。 監督の映画「チャイルド・コール呼声」は、かなりの心理サ  スペンスだったので会う前は緊張しましたが、監督自身は気さくな方で楽しくお仕事ができました。 スペンスだったので会う前は緊張しましたが、監督自身は気さくな方で楽しくお仕事ができました。その時の様子は、こちらでつづっています。 短い間の仕事を通じてですが、メンバーの皆さんの努力、熱意、情熱、どれも圧倒されました。 お仕事がある方たちなので、連絡は深夜が多かったとか。しかも冬のたった1週間の映画祭のために、大量の北欧映画を観て選定するのです。 並大抵のことではありません。 ただ、私自身、「どうして北欧映画祭なんですか?」という基本なことを知らなかったり、また映画祭運営の深〜いお話しは伺っていません。 例えば、今年の映画祭ではアイスランド映画の「馬々と人間たち」という何ともユーモラスな作品に出会えましたが、面白い北欧映画はもっともっとあるのではないか・・・とか。  ・・・という非常に極私的な理由で、「ノルウェーについて学ぶサロン」に笠原さんをお招きし、プレゼンテーションをお願いしました。ご本人はいつものニコニコ顔で快諾して下さり、ホント、「神様、仏様、笠原様」です! 来年のラインアップはどうなんだろう??てわくわくできる映画祭の存在は貴重です! 2014年7月3日 −norway yumenet official blog 140703より転載しました− ←戻る |

| 本の話題 |

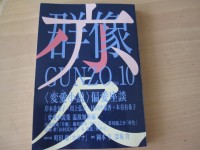

| 掲載誌のお知らせ〜文芸誌「群像」10月号〜 講談社が発行している文芸誌「群像」とは不思議なご縁があります(と少々、無理やりな展開)。 佐伯一麦さんが同誌に「ノルゲNorge」を連載前に、ご本人からサイトを通じてご連絡がありました。 ノルウェーの小説「Fuglane」=「鳥」(Terje Vesaas著)を講演で紹介した内容をサイトに掲載していたのですが、「ノルゲ」で参考にさせて欲しいというびっくり!なご依頼でした。 ちなみにその講演原稿は、こちらからご覧になれます。  「ノルゲ」は単行本化され、謝辞にはご丁寧に私とサイト名とURLまで載せていただき、恐縮しました。 もっと恐縮したのは、「ノルゲ」が野間文学賞を見事に受賞され、授賞式にまでご招待いただきました〜。 帝国ホテルでの授賞式と華やかなパーティ(でも知り合いは初対面の佐伯さんのみで完全アウェイ)で、「あ、川上弘美と江國香織がいる!」などとミーハー気分で参加いたしました。 そして同じ文京区のご縁でしょうか(講談社とウチ)、「群像」にコラム(「私のベスト3」)を書きませんか?とご依頼を頂きました。 文芸誌に・・・・コラム?? 見本で頂いた原稿のいくつかを読みました。 内容は難解・・・。 さすが文芸誌。その中に、吉田類さんの軽妙洒脱なコラムもあったのでちょっと安心しました(コラ!)。  さらに、書店にある「群像」で「私のベスト3」というページをチェックすると、「おっさんサウナ」という私でも理解可能で面白いものもあり、「私のような下々のものが書いてもいいのか??」という悩みは少し和らぎました〜。 で、肝心の執筆ですが・・・久々の紙媒体・・・しかも文芸誌・・・最初で最後でしょう。 今さら作家になどなれるわけありませんし、野間文芸賞受賞式と同じように「完全アウェイ」な気分で、いつものバカ丸出しを若干、薄めつつ・・・ でも結果、限りなく普段ここで書いている内容と変わらないコラムしか書けませんでした〜。 ・・・と長い前ふりで恐縮です! 「マイナー言語ワーカーの愉しみ」という1ページのコラムが、「群像」10月号に掲載されましたので、よろしかったらご一読下されば幸いです。  さらに証拠はこちらに目次が載っています。私の名前が、川端康成氏、岸本佐知子さん、町田康氏と並ぶのってシュールですよね〜。 昨日の新聞広告で、ちっちゃくですが名前が載っていてびっくり!あのコラムの内容で・・・ なんか申し訳ない気分です。 見えますか〜? いずれにしても、いい冥途の土産となりました〜♪ 2014年9月8日 −norway yumenet official blog 140908より転載しました− ←戻る |

| 本の話題 |

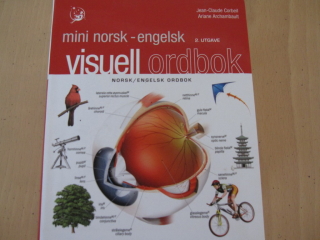

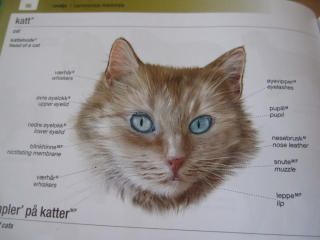

| ビジュアル辞書 世間様は連休で〜す。 さてこんな連休のさなかに見て下さる方はいるか分かりませんが、「ビジュアル強化ブログ」の日。 すみません、今日は写真2枚です。 まず1枚目は・・・・  これは元生徒さんで、オスロ駐在の方から教えてもらった「mini norsk-engelsk visuell ordbok」(ミニ ノルウェー-英語ビジュアル辞書)です! 「本当にこれ、便利なんですよ〜」と教えてもらい、中身を見て・・・感動しました! 人体・動物・食べ物・植物・工具・機械・建物・洋服、もっともっとたくさんのイラストとともにノルウェー語の表記と英語の表記があるので、これはノルウェーで暮らす上でマストアイテム。 すぐに買いたい、と思ったのですが、品切れでようやく今年の夏に重刷となってゲットしました。 中はこんな感じです。  時に、あまりに細かい表記で「これ日本語で何ていうのか分からないよ〜」みたいな単語もあって、見飽きないです♪ 2014年9月14日 −norway yumenet official blog 140914より転載しました− ←戻る |

| 本の話題 |

デキる美人は嫉妬される?〜ノルウェーの小説から検証〜 何度か「夢ネットサイト」で取り上げたことがある、ノルウェーの言語学者Helene Uri(ヘレーネ・ウーリ)さんがいます。 彼女は、オスロ大学で教鞭をとる傍ら、邦訳もされた「金曜日のアンナ」などいろいろ著書も出し、またマスコミにもしばしば登場し、有名人でした。 しかもヘレーネさんは美人です。

そんな順風満帆に見えた彼女ですが、オスロ大学を辞めてしまいます。2005年くらいでしょうか?

この小説はその内容から出版前より評判になっていて、私もすぐに購入。400ページ以上の大作ですが、一気に読みました。

一読して驚きました! 「え???ノルウェーの大学でもこんな日本みたいなことあるの?」って。 作者が実際にオスロ大学でどんな体験をしたのかは分かりません。彼女自身、「特定のモデルはいない」とコメントしていました。 では今のヘレーネ・ウーニさんはどうでしょうか?アカデミック界から怒りを買い、「言語学会永久追放」になったのでしょうか? 答えはNeiです。ヘレーネさんは大学を辞めてからさらに生き生きと活動し、小説や言語関係の本の出版はもちろん、講演会やマスコミの露出も相変わらず高いです。 |

←Vol.6へ Vol.4へ→

←最新ブックレビューへ戻る